Pour l’une des rares fois, Dessalines est perçu en Occident à sa juste mesure : chef d’État, stratège, abolitionniste — bien plus qu’un homme de guerre.

Un ouvrage publié par la professeure de renom Julia Gaffield a révélé une toute autre facette de l’empereur Jacques Premier.

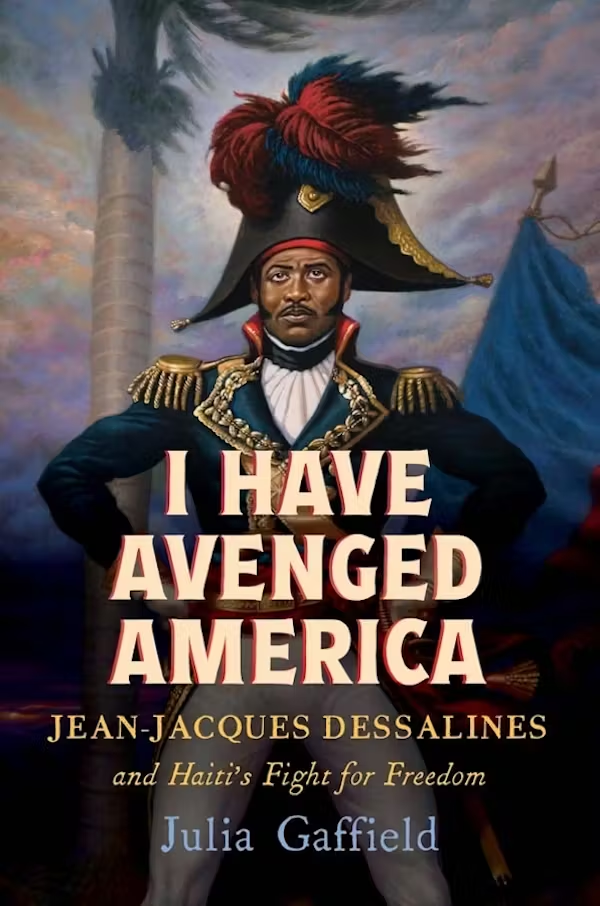

Dans son livre dans le titre traduit en francais: « J’ai vengé l’Amérique : Jean-Jacques Dessalines et la lutte d’Haïti pour la liberté » (I Have Avenged America: Jean-Jacques Dessalines and Haiti’s Fight for Freedom) Julia Gaffield a présenté une version plus diplomatique du fondateur de la première république noire du monde indépendente.

Dans un entretien avec The Conversation, professeure Gaffield tentait d’eduquer l’amerique sur la prouesse Dessalinienne.

Chaque 17 octobre, Haïti commémore l’assassinat de Jean-Jacques Dessalines (1806), premier chef d’État du pays après l’indépendance.

Célébré au pays pour avoir mis fin à l’esclavage et abattu la domination coloniale française, il demeure fréquemment voué aux gémonies à l’étranger, cristallisant une mémoire réduite à la violence de la guerre révolutionnaire et aux tueries de 1804. Une perspective réductrice, argue l’historienne Julia Gaffield, qui publie une biographie fondée sur un travail d’archives étendu. À ses yeux, » le Dessalines qui est apparu dans mes recherches ne correspondait pas au Dessalines présenté dans l’espace public », a t-elle déclaré à The Conversation notant que dans les récits dominants, Dessalines est tantôt héroïsé, tantôt diabolisé.

« Il ne reçoit tout simplement pas la même attention que Toussaint Louverture », observe Julia Gaffield, qui voit dans ce déficit d’attention une conséquence d’un long processus international de délégitimation.

Ce cadrage tient à un double mouvement : d’un côté, on le fige en figure « sauvage », « barbare » — mots qu’elle cite pour montrer la grammaire raciste qui a servi à le disqualifier ; de l’autre, on le glorifie exclusivement pour la force armée, comme « l’homme de la situation » capable d’écraser la puissance coloniale. Or, rappelle la chercheuse, « oui, il fut un chef militaire au front, mais il fut aussi un bâtisseur d’État, un homme de diplomatie et de relations internationales, profondément attaché à l’abolition ».

Le deux-poids, deux-mesures de la violence coloniale et de la riposte haïtienne

Après le 1er janvier 1804, rappelle Gaffield, Dessalines fit exécuter des colons français restés sur l’île — un geste légitimé alors comme un acte de protection contre de nouvelles invasions « que les Français menaçaient constamment de lancer » et comme vengeance face aux crimes de l’ordre esclavagiste, y compris l’expédition de 1802 envoyée par Bonaparte. Mais « toutes les personnes blanches n’ont pas été tuées » : marchands britanniques et américains furent épargnés, des Polonais furent accueillis dans la nouvelle nation, et certaines personnes blanches obtinrent la citoyenneté haïtienne. Les chiffres, souligne-t-elle, « se contredisent » d’un rapport à l’autre. Cela n’empêcha pas les commentateurs hostiles de proclamer un » massacre » généralisé — un cadrage « destiné à diaboliser les Haïtiens et à faire échouer l’indépendance ». Et d’ajouter un renversement souvent occulté : insister sur la violence de Dessalines « occulte la violence de l’esclavage et de la colonisation françaises », dont l’empreinte pèsera bien davantage sur l’avenir d’Haïti que « tout ce que Dessalines a fait ou n’a pas fait ».

La postérité de Dessalines a connu des « flux et reflux » en Haïti au XIXe siècle, dans un contexte où la souveraineté du pays n’était pas reconnue — les États-Unis n’établissant des relations qu’en 1862, note professeur Gaffield.

En 1904, pour le centenaire de l’indépendance, sa place se fixe au panthéon national : l’hymne composé pour l’occasion, « La Dessalinienne », porte son nom. Aujourd’hui, souligne Gaffield, il incarne la souveraineté et le refus de l’ingérence. Hors d’Haïti, un regard plus nuancé n’émerge que récemment — non sans résistances.

Travailler sur Dessalines, c’est affronter un paysage documentaire biaisé, a avoué professeur Gaffield. « La plupart des images que nous avons de Dessalines n’ont pas été réalisées par quelqu’un l’ayant vu », explique Gaffield. Elle rappelle la diffusion d’une gravure outrancière — Dessalines y est représenté tenant la tête décapitée d’une femme blanche — publiée dans la biographie fictionnelle de Louis Dubroca (1804) et relayée dans une traduction espagnole : une iconographie raciste, conçue pour le figer en personnage « né en Afrique » et « sauvage ».

Pour la couverture de son livre, l’historienne a choisi une toile du peintre haïtien Ulrick Jean-Pierre : Dessalines « se tient avec audace et confiance », plumes et arbres balayés par le vent — un homme debout au cœur d’une époque « orageuse, instable et complexe ».

Quant aux archives, « beaucoup de documents sur la Révolution haïtienne ont été écrits par des gens opposés aux révolutionnaires ». Mais « il n’y a pas rien de l’autre côté » : textes haïtiens, lettres et déclarations de Dessalines existent et « n’ont pas été pris aussi au sérieux qu’ils l’auraient dû ». Face au refrain sceptique — « il n’y a pas beaucoup de sources pour ça » —, Gaffield a adopté une stratégie éclectique : États-Unis, France, Pays-Bas, Angleterre, Vatican, Jamaïque… partout où la Révolution Haïtienne a laissé des traces.

Au fil de l’enquête, Gaffield dit avoir mieux saisi l’intime de la trajectoire Dessalinienne, au-delà du strict prisme diplomatique et étatique.

À travers la famille élargie, les collègues, les risques encourus, apparaît un fil rouge : « Au prix de ses relations personnelles et de sa propre sécurité, il s’est battu pour la liberté » — abolir l’esclavage était « le moteur » de tout. Une relecture qui n’efface ni les fronts ni les deuils, mais replace Dessalines dans une histoire politique où la fondation de l’État, la diplomatie et la mémoire de l’asservissement pèsent autant que les boulets et la poudre.

https://ctninfo.com/?p=37626&preview=true

Crédits et références :

-

The Conversation, « Jean-Jacques Dessalines: Reassessing the Haitian revolutionary leader’s legacy », entretien et analyse avec Julia Gaffield, publié le 15 octobre 2025 (autrice : professeure associée d’histoire à William & Mary ; financement : National Endowment for the Humanities).

-

Œuvre citée : I Have Avenged America: Jean-Jacques Dessalines and Haiti’s Fight for Freedom, Julia Gaffield.

-

Iconographie évoquée : gravure attribuée à la biographie de Louis Dubroca (1804) ; toile d’Ulrick Jean-Pierre choisie en couverture.

- Par la rédaction — D’après un texte de « The Conversation » (15 octobre 2025), entretien avec l’historienne Julia Gaffield, professeure associée à William & Mary, autour de son ouvrage I Have Avenged America: Jean-Jacques Dessalines and Haiti’s Fight for Freedom.