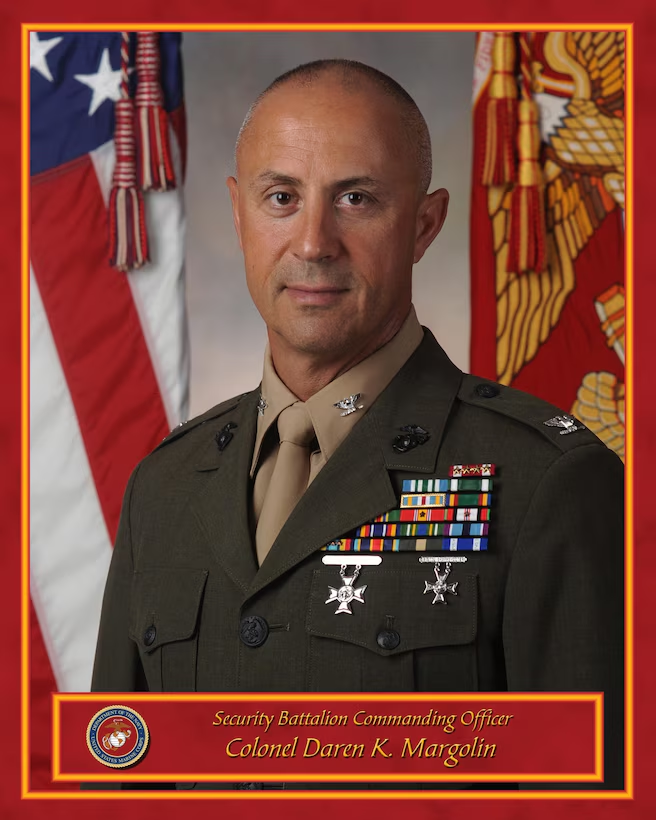

Le ministère de la Justice a désigné Daren K. Margolin pour diriger le Bureau exécutif pour l’examen de l’immigration (EOIR).

Colonel des Marines à la retraite et juriste militaire de carrière, il prend les rênes du système national des tribunaux de l’immigration.

Selon le New York Times, ce choix s’inscrit dans la stratégie de l’administration Trump visant à accélérer les éloignements tout en gérant un arriéré inédit de dossiers.

Margolin a servi pendant des années comme avocat au sein du Corps des Marines avant de rejoindre la première administration Trump. En juin 2020, il a été nommé juge adjoint en chef de l’immigration, fonction qu’il a occupée jusqu’en 2024, rappelle le quotidien. Sur le papier, son parcours correspond au profil d’un responsable aguerri aux environnements réglementés et hiérarchisés.

Un incident survenu en 2013 attire toutefois l’attention : alors qu’il commandait le bataillon de sécurité de la base des Marines de Quantico, en Virginie, Margolin a déchargé par négligence une arme personnelle dans le sol de son bureau. Le règlement de la base interdit pourtant le port d’armes privées aux Marines, et, en tant que chef de la sécurité, il était chargé de faire respecter cette règle. Le général de division Juan Ayala, alors responsable de la supervision des installations des Marines, l’a relevé de son commandement en disant avoir « perdu confiance en sa capacité à commander ». Ce type d’écart donne en général lieu à des sanctions allant du blâme au retrait de commandement, comme ce fut le cas ici, ce qui laisse penser que l’affaire a été traitée selon les procédures disciplinaires usuelles.

L’EOIR n’est pas une juridiction relevant de l’article III de la Constitution. Ses juges sont des agents du ministère de la Justice qui rendent des décisions administratives en matière d’asile, de renvoi et d’expulsion. Son directeur fixe les orientations de gestion, répartit les ressources et, de facto, influe sur le rythme d’instruction des dossiers. À la différence des décisions rendues par des juridictions de l’article III, susceptibles de créer une jurisprudence contraignante, les décisions de l’EOIR ont la nature d’actes administratifs et n’emportent pas le même poids juridique. Par exemple, dans un dossier d’asile, un juge de l’EOIR apprécie l’éligibilité du demandeur au regard des directives du département, tandis que les choix d’allocation et de priorisation fixés par la direction peuvent influer sur la célérité d’examen : cette architecture hiérarchique souligne l’influence déterminante du directeur sur les résultats du système migratoire.

Le calendrier de cette nomination est notable : en juillet 2025, le rôle affichait près de 3,8 millions d’affaires en attente, selon le New York Times. Avec environ 500 juges de l’immigration, cela représente en moyenne quelque 7 600 dossiers par magistrat, un volume qui illustre l’ampleur du défi. La Maison-Blanche dit vouloir accroître les éloignements et estime que garantir une procédure régulière à chaque personne sans statut peut ralentir l’appareil.

De retour à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a remplacé la haute direction de l’EOIR, y compris le directeur par intérim et le juge en chef de l’immigration, pour reprendre la main, selon le journal. Ce mouvement s’inscrit dans une tendance ancienne : différentes administrations ont, à des degrés divers, cherché à orienter le fonctionnement des tribunaux de l’immigration (priorisation des entrants récents ou des dossiers sensibles pour la sécurité nationale, accélération des audiences, etc.). Cette perspective historique éclaire la question de savoir si la recomposition actuelle relève d’une continuité d’influence politique sur l’EOIR ou d’une intensification de cette pratique.

Bras juridictionnel de l’appareil migratoire, l’EOIR instruit les demandes d’asile et les autres litiges liés à l’immigration.

À la différence des autres juges fédéraux, proposés par l’exécutif puis confirmés par le Sénat, les juges de l’immigration sont nommés directement par le ministère de la Justice. Leurs décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’appel de l’immigration, puis, le cas échéant, devant les juridictions fédérales.